Ишемический инсульт вследствие диссекции средней мозговой артерии с развитием двойного просвета. Трудности диагностики

- Авторы: Калашникова Л.А.1, Филатов А.С.1, Древаль М.В.1

-

Учреждения:

- Российский центр неврологии и нейронаук

- Выпуск: Том 19, № 2 (2025)

- Страницы: 92-96

- Раздел: Клинический разбор

- Статья получена: 24.04.2024

- Статья одобрена: 13.05.2024

- Статья опубликована: 26.06.2025

- URL: https://annaly-nevrologii.com/pathID/article/view/1125

- DOI: https://doi.org/10.17816/ACEN.1125

- EDN: https://elibrary.ru/YVJJBQ

- ID: 1125

Цитировать

Аннотация

Описан пациент, который в возрасте 12 лет перенёс ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА). Его клинические проявления (острое развитие левостороннего гемипареза и головной боли во время плавания) и наличие признаков слабости соединительной ткани (гиперфлексия суставов, повышенная растяжимость кожи) предполагали диссекцию правой СМА как причину инсульта. Однако МРТ/МРА (1,5 Т) не подтвердили клиническое предположение: кровоток по правой СМА был сохранён, интрамуральная гематома не обнаружена. Отмечен только неровный контур СМА. При высокоразрешающей МРТ (3 Т) через 7 лет обнаружен двойной просвет в правой СМА — характерный признак диссекции, что подтвердило первичное клиническое предположение. Представленное наблюдение показало, что при клиническом подозрении на диссекцию СМА как причину ишемического инсульта необходимо проведение высокоразрешающей МРТ для верификации нейровизуализационных признаков диссекции.

Ключевые слова

Полный текст

Введение

Спонтанная диссекция интракраниальных артерий (ИКД) является нечастой, мало изученной и плохо диагностируемой причиной ишемического инсульта (ИИ) [1–3]. По сравнению с диссекцией экстракраниальных артерий, она встречается реже. На долю ИКД приходится 12,5–15,8% случаев диссекций артерий, кровоснабжающих головной мозг [4], тогда как среди всех случаев ИИ, обусловленных диссекцией, частота ИКД составляет 33,5–48,8% [3]. Среди изолированной диссекции передней, средней (СМА), задней мозговых и базилярной артерий чаще всего страдает СМА. Возраст больных с ИКД меньше, чем при поражении артерий шеи, причём она является одной из причин ИИ у детей, для которых не характерна диссекция экстракраниальных артерий [1, 5, 6].

Факторами риска развития диссекции служат ушибы головы, физические нагрузки, натуживание, инфекция, перенесённая в течение месяца перед ИИ, приём контрацептивов женщинами [1]. В анамнезе больных с ИКД нередко встречается мигрень [3]. Причиной развития диссекции служит слабость сосудистой стенки, обусловленная её дисплазией. Согласно данным патоморфологического исследования, диспластические изменения обнаруживаются не только в интракраниальных, но и экстракраниальных артериях [7, 8]. Более того, у больных с диссекцией они носят распространённый характер, выявляясь в первую очередь в мышечно-костно-суставной системе [9].

Для ИИ при ИКД СМА характерно острое развитие в сочетании с головной болью на стороне поражённой артерии. Головная боль появляется одновременно с очаговой неврологической симптоматикой, реже она предшествует ей на несколько часов или дней. Снижение уровня бодрствования отмечается нечасто и происходит при быстро развивающейся диссекции, вызывающей окклюзию СМА и развитие большого инфаркта головного мозга. ИИ за несколько дней могут предшествовать преходящие нарушения мозгового кровообращения — первый признак развивающейся ИКД [1].

Механизмы развития ИИ при ИКД включают гемодинамические нарушения в условиях сужения/окклюзии просвета артерии интрамуральной гематомой (ИМГ), артерио-артериальную эмболию из места разрыва интимы и «блокаду» устьев пенетрирующих артерий, отходящих от М1 сегмента СМА. ИИ располагаются в бассейне перфорантных ветвей СМА (заднее бедро внутренней капсулы, головка и тело хвостатого ядра, бледный шар; 45%), реже — в коре и подлежащем белом веществе полушарий головного мозга [1, 2].

Рентгенологическая диагностика диссекции СМА затруднена ввиду её небольшого размера и неспецифичности многих рентгенологических признаков. При магнитно-резонансной ангиографии (МРА) обнаруживается стеноокклюзирующий процесс, иногда в сочетании с аневризматическим расширением СМА. Его характерной чертой, позволяющей отличить стеноз/окклюзию СМА вследствие ИКД от атеросклеротической бляшки или воспаления, является постепенное на протяжении 1,5–2,0 мес восстановление проходимости артерии.

Патогномоничным признаком ИКД при МРТ-исследовании сосудистой стенки является ИМГ. Её обнаружению, учитывая небольшой диаметр артерии, помогает применение специальных МРТ-режимов (T1fs) с тонкими срезами на высокопольных МР-томографах (3 Т) [1–3, 6, 10, 11]. Большей разрешающей способностью обладает МР-томограф с напряжённостью магнитного поля 7 Т, который позволяет обнаружить ИМГ не только в сегменте М1, но и в сегменте М2 [12]. ИМГ начинает визуализироваться через 48–72 ч после развития заболевания. Дополнительное значение имеет расширение наружного диаметра артерии вследствие наличия в её стенке ИМГ. Редким нейровизуализационным признаком диссекции СМА является двойной просвет, выявление которого также требует проведения МРТ с высоким разрешением, что доступно не во всех медицинских учреждениях и тем самым создаёт диагностические трудности. В литературе нам встретилось только одно подобное описание, верифицированное с помощью МРА и субтракционной ангиографии [13].

Малая освещённость в литературе ИКД и неизбежно возникающие при этом трудности диагностики и дифференциального диагноза определили актуальность данной публикации.

Описание клинического случая

Пациент С., 19 лет, находился в 3-м неврологическом отделении Российского центра неврологии и нейронаук (РЦНН) с 23.08.2023 по 01.09.2023. Диагноз: последствия нарушения мозгового кровообращения в бассейне правой СМА от 19.01.2017 вследствие её диссекции с развитием двойного просвета. Лёгкий парез левой руки. Мигренеподобные головные боли. Артериальная гипертония.

Жалобы при поступлении на небольшую неловкость в левой руке, пульсирующие головные боли, чаще всего в затылке, усиливающиеся при движении и сопровождающиеся фонофобией, головокружение.

Анамнез заболевания: с 8 лет (2012 г.) страдает головной болью, которая сопровождается фонофобией и усиливается при движении. В возрасте 10 лет (2015 г.) проведена МРТ головного мозга, выявлено выраженное расширение желудочковой системы мозга. 19.01.2017 днём во время плавания в бассейне неожиданно возникла сильная кратковременная головная боль, ослабели левые конечности, не смог сам выйти из воды. Был в сознании, но несколько заторможен, неправильно называл номер телефона родителей, события острого периода помнит плохо. Госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

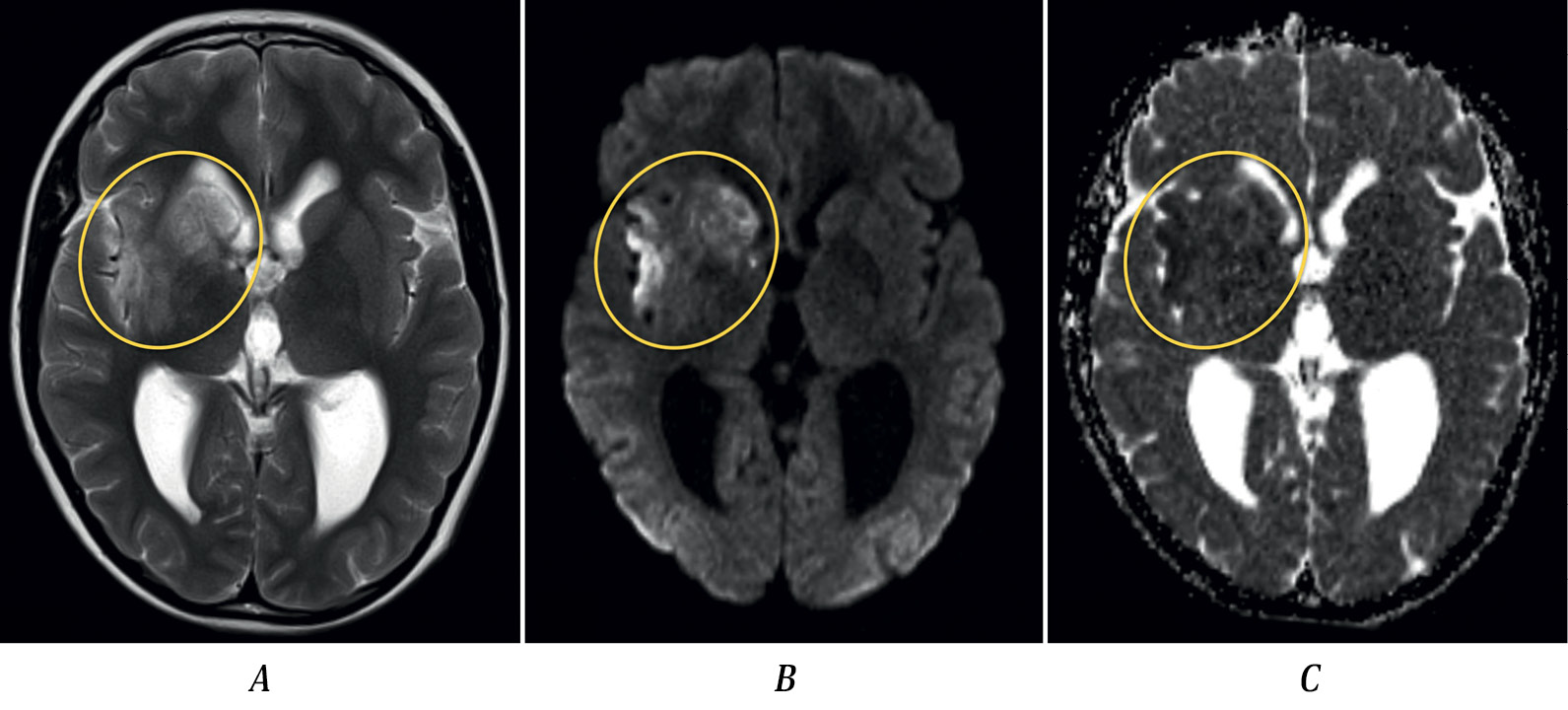

Рис. 1. МРТ пациента С. от 27.01.2017, аксиальная плоскость. А — режим Т2; В — режим DWI (b-1000); С — ИКД-карта. В головке хвостатого ядра, скорлупе, переднем бедре внутренней капсулы, сером и белом веществе островковой доли правого полушария большого мозга определяются зоны неоднородно повышенного МР-сигнала в режимах Т2 и DWI (b-1000), неоднородно пониженного на ИКД-карте («острый» инфаркт).

При МРТ головного мозга выявлены зона ишемии в бассейне правой СМА, гидроцефалия (рис. 1). При МРА от 27.01.2017, которая была изучена в отделении лучевой диагностики РЦНН, отмечены неровность контуров сегмента М1 правой СМА (рис. 2, А), гипоплазия сегмента А1 правой передней мозговой артерии. ИМГ в правой СМА и признаков патологического контрастирования сосудистой стенки не найдено. Выявленные изменения расценены как артериопатия. Эхокардиография — без патологии. В общем и биохимическом анализах крови, коагулограмме патологии не обнаружено. Антитела к фосфолипидам — отрицательные. Анализы на антинуклеарный фактор, аДНК, С-реактивный белок — норма. Проводилось лечение гепарином с последующим назначением Тромбо-АСС 50 мг, нейротрофическими препаратами. Состояние улучшилось, к моменту выписки оставалась лишь небольшая слабость в левой руке. Диагноз при выписке — острое ишемическое нарушение мозгового кровообращения в бассейне правой СМА. Артериопатия.

Рис. 2. МРА пациента С., MIP-реконструкция, аксиальная плоскость. А — неровность контуров сегмента М1 правой СМА. МР-сигнал от сегмента А1 правой передней мозговой артерии прослеживается фрагментарно (гипоплазия?); В, С — восстановление нормальной конфигурации контура правой СМА, визуализируется двойной просвет сегмента М1 (стрелки).

Рис. 3. Гипермобильность лучезапястного сустава.

После нарушения мозгового кровообращения стало повышаться артериальное давление, в последнее время иногда до 180 мм рт. ст. В настоящее время принимает амлодипин и фозиноприл. Через 6 мес после ИИ возобновилась головная боль, которая стала локализоваться в затылочной области, а не лобно-височной, как ранее, изменился её характер с давящей на пульсирующую, боль стала сопровождаться нечёткостью зрения, сужением полей зрения, головокружением.

В возрасте 15 лет (2019 г.) был обследован в нейрохирургическом отделении Морозовской детской городской клинической больницы. Проводилась люмбальная пункция: белок — 0,416, цитоз — 0. В 2022 г. (18 лет) проведена контрольная МРА (1,5 Т), выявлено снижение сигнала от кровотока по правой СМА. При просмотре данных МРТ в РЦНН обнаружен двойной просвет. Расширение желудочков головного мозга. 23.06.2023 в РЦНН проведена МРА с высоким разрешением (3 Т), которая выявила двойной просвет СМА — признак перенесённой ИКД (рис. 2, В, С). При осмотре общее состояние удовлетворительное. Отмечаются гипермобильность суставов (рис. 3) и повышенная растяжимость кожи. В неврологическом статусе — замедлен темп движений в левой кисти. Чувствительных и координаторных нарушений нет. Учится в институте.

Обсуждение

В настоящей работе представлен пациент, который в возрасте 12 лет перенёс ИИ, обусловленный ИКД правой СМА, диагноз которой был верифицирован только спустя 7 лет после проведения высокоразрешающей МРТ. Именно это позволило выявить двойной просвет в правой СМА, патогномоничный нейровизуализационный признак ИКД. Недостаточная изученность и сложность диагностики ИКД отмечается и в литературе [2, 3]. Чаще всего ИКД приводит к развитию гематомы в стенке артерии, которая сужает или окклюзирует просвет артерии, что и является причиной ИИ. В этих случаях окклюзия СМА нередко ошибочно расценивается как следствие тромбоза. Правильной диагностике помогает МРТ головного мозга в режиме Т1 с подавлением сигнала от жировой ткани (T1fs) с использованием «тонких срезов», учитывая небольшой диаметр СМА. ИМГ в данном режиме обнаруживается начиная с 5–7-го дня ИИ и на протяжении 1,5–2,0 мес. В эти сроки ИМГ постепенно уменьшается с восстановлением проходимости по артерии, в части случаев окклюзия сохраняется.

У пациента С., несмотря на клинические проявления, характерные для диссекции СМА, ИМГ при МРТ в режиме T1fs не была обнаружена. Причиной послужило то, что вследствие ИКД не сформировалась ИМГ, так как кровь, проникнув в артериальную стенку через разрыв интимы, проделала в ней новый просвет и соединилась несколько дистальнее с основным просветом после вторичного прорыва интимы. Оба просвета были функционально значимы, в связи с чем гематомы в сосудистой стенке не было. Исследование в остром периоде ИИ проводилось на МРТ с напряжённостью магнитного поля 1,5 Т, что не позволило выявить двойной просвет. В такой ситуации уточнению причины ИИ и определению показаний к проведению высокоразрешающей МРТ помогает комплексная оценка клинико-инструментальных данных. Развитие ИИ во время плавания, сопряжённого с поворотами головы и физическим напряжением, появление головной боли одновременно с возникновением очаговой неврологической симптоматики патогномонично для ИКД [1]. Кроме того, у больного имелись признаки дисплазии соединительной ткани (гипермобильность суставов, повышенная растяжимость кожи), которые обнаруживаются у многих больных с диссекцией артерий, кровоснабжающих головной мозг [9]. Именно дисплазия соединительной ткани, согласно морфологическим данным, лежит в основе слабости сосудистой стенки, приводящей к диссекции [7, 8]. Эти особенности позволили клинически предположить диссекцию, которая в остром периоде не была подтверждена нейровизуализацией, что впоследствии явилось основанием для проведения высокоразрешающей МРТ, которая обнаружила двойной просвет в СМА.

Дифференциальный диагноз диссекции СМА как причины ИИ проводился с кардиогенной эмболией, учитывая острое развитие ИИ. Отсутствие кардиальной патологии по данным эхокардиографии, а также глубокое, а не поверхностное расположение инфаркта головного мозга, характерное для кардиоэмболии, исключали эту причину ИИ. Тромбофилия — одна из причин ИИ в детском и молодом возрасте — была исключена в связи с отсутствием системных венозных или артериальных тромбозов и лабораторных маркеров тромбофилии.

Лечение ИИ, обусловленного ИКД, в остром периоде включает назначение антитромботических средств. Их цель — предотвращение тромботических осложнений в месте разрыва интимы. Сравнительная оценка антиагрегантов и антикоагулянтов при ИКД не проводилась. Поскольку из-за тонкости артериальной стенки СМА может развиться аневризма, применение больших доз антикоагулянтов не безопасно. При развитии обширного инфаркта головного мозга вследствие ИКД применение антикоагулянтов противопоказано из-за опасности увеличения ИМГ. Предпочтительным в этих случаях является назначение антиагрегантов [14, 15].

В заключение ещё раз следует отметить, что диагноз диссекции СМА основывается на комплексной оценке клинических и лабораторно-инструментальных данных. Негативные МРТ-данные по обнаружению ИМГ при типичных клинических проявлениях ИКД являются показанием для проведения МРТ с высоким разрешением для исключения двойного просвета — ещё одного патогномоничного нейровизуализационного признака ИКД.

Этическое утверждение. Работа выполнена при добровольном информированном письменном согласии пациента.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешних источников финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Калашникова Л.А. — создание концепции исследования, анализ данных, подготовка черновика рукописи; Филатов А.С., Древаль М.В. — проведение исследования.

Ethics approval. The study was conducted with the informed consent of the patient.

Source of funding. The study was not supported by any external sources of funding.

Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Author contribution. Kalashnikova L.A. — creating a research concept, analyzing data, preparing a draft manuscript; Filatov A.S., Dreval M.V. — conducting a study.

Об авторах

Людмила Андреевна Калашникова

Российский центр неврологии и нейронаук

Автор, ответственный за переписку.

Email: kalashnikovancn@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-1142-0548

доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник 3-го неврологического отделения Института клинической и профилактической неврологии

Россия, 125367, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Алексей Сергеевич Филатов

Российский центр неврологии и нейронаук

Email: kalashnikovancn@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-5706-6997

кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник отдела лучевой диагностики Института клинической и профилактической неврологии

Россия, 125367, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Марина Владимировна Древаль

Российский центр неврологии и нейронаук

Email: kalashnikovancn@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-7554-9052

кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела лучевой диагностики Института клинической и профилактической неврологии

Россия, 125367, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, д. 80Список литературы

- Калашникова Л.А., Добрынина Л.А. Диссекция артерий головного мозга. Ишемический инсульт и другие клинические проявления. М.; 2013. Kalashnikova L.A., Dobrynina L.A. Dissection of cerebral arteries. Ischemic stroke and other clinical manifestations. Moscow; 2013. (In Russ.)

- Debette S, Compter A, Labeyrie M-A., et al., Epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and management of intracranial artery dissection. Lancet Neurol. 2015;14(6):640–654. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00009-5

- Montalvan V, Ulrich A, Wahlster S, Galindo D. Arterial dissection as a cause of intracranial stenosis: a narrative review. Clin Neurol Neurosurg. 2020;190:105653. doi: 10.1016/j.clineuro.2019.105653

- Chen H, Hong H, Xing S, et al. Intracranial versus extracranial artery dissection cases presenting with ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc. Dis. 2015;24(4):852–859. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.12.008

- Калашникова Л.А., Добрынина Л.А., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В. Ишемический инсульт у детей при спонтанной диссекции (расслоении) интракраниальных артерий. Вопросы современной педиатрии. 2009;8(1):142–146. Kalashnikova L.A., Dobrynina L.A., Konovalov R.N., Krotenkova M.V. Ischemic stroke in children with spontaneous dissection of intracranial arteries. Current Pediatrics. 2009;8(1):142–146.

- Калашникова Л.А., Древаль М.В., Добрынина Л.А., Кротенкова М.В. Диссекция средней и передней мозговых артерий как причина ишемического инсульта у мальчика 7 лет. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2016;116(4-2):89–94. Kalashnikova LA, Dreval’ MV, Dobrynina LA, Krotenkova MV. Middle and anterior cerebral arteries dissection as a cause of ischemic stroke in a 7-year-old boy. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2016;116(4-2):89–94. doi: 10.17116/jnevro20161163289-94

- Калашникова Л.А., Гулевская Т.С., Ануфриев П.Л. и др. Ишемический инсульт в молодом возрасте, обусловленный стенозирующим расслоением (диссекцией) интракраниального отдела внутренней сонной артерии и ее ветвей (клинико-морфологическое наблюдение). Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2017;3(1):18–24. Kalashnikova LA, Gulevskaya TS, Anufriev PL, et al. Ischemic stroke in young age due to dissection of intracranial carotid artery and its branches (clinical and morphological study). Annals of Clinical and Experimental Neurology. 2017;3(1):18–24. doi: 10.17816/psaic383.

- Калашникова Л.А., Чайковская Р.П., Гулевская Т.С. и др. Разрыв интимы при дисплазии стенки средней мозговой артерии, осложнившийся тромбозом и развитием тяжелого ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2018;118(3-2):9–14. Kalashnikova LA, Chaĭkovskaia RP, Gulevskaia TS, et al. Intimal rupture of the displastic middle cerebral artery wall complicated by thrombosis and fatal ischemic stroke. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2018;118(3-2):9–14. doi: 10.17116/jnevro2018118329-14

- Губанова М.В., Калашникова Л.А., Добрынина Л.А. и др. Маркеры дисплазии соединительной ткани при диссекции магистральных артерий головы и провоцирующие факторы диссекции. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2017;11(4):19–28. Gubanova MV, Kalashnikova LA, Dobrynina LA, et al. Markers of connective tissue dysplasia in cervical artery dissection and its predisposing factors. Annals of Clinical and Experimental Neurology. 2017;11(4):19–28. doi: 10.18454/ACEN.2017.4.2

- Choi YJ, Jung SC, Lee DH. Vessel wall imaging of the intracranial and cervical carotid arteries. J Stroke. 2015;17(3):238–255. doi: 10.5853/jos.2015.17.3.238

- Liu YC, Chung CP, Yip PK, Wang V. Spontaneous middle cerebral arterial dissection presented with limb shaking. Acta Neurol Taiwan. 2009;18(1):26–29.

- Xie X, Zhang Z, Kong Q, et al. M2 middle cerebral artery dissection on 7T MRI. Stroke Vasc Neurol. 2022;7(6):550. doi: 10.1136/svn-2022-001557

- Simsek E, Yilmaz S, Oran I, et al. A rare cause of ischemic stroke in childhood: spontaneous long segment intracranial dissection. Childs Nerv Syst. 2020;36(11):2871–2875. doi: 10.1007/s00381-020-04530-9

- Brott TG, Halperin JL, Abbara S, et al. 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS guideline on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of NeuroInterventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery [published correction appears in Vasc Med. 2011;16(4):317]. Vasc Med. 2011;16(1):35–77. doi: 10.1177/1358863X11399328

- Engelter ST, Traenka C, Von Hessling A, Lyrer PA. Diagnosis and treatment of cervical artery dissection. Neurol Clin. 2015;33(2):421–441. doi: 10.1016/j.ncl.2014.12.002